新闻动态 /

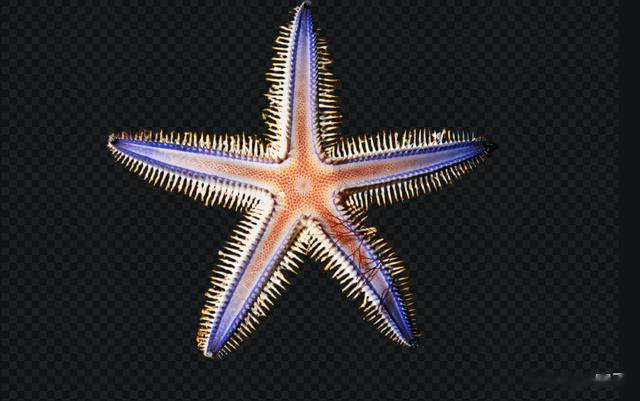

在生命演化的宏大史诗中,人类始终是独特一员。但鲜为人知的是,我们与海星、文昌鱼有着一个颠覆认知的演化秘密——口肛反转。这场发生在5.4亿年前的生物学重大变革,不仅重新构建了消化系统的空间布局,更催生了脊椎动物这一占据地球物种总量89%的超级类群。

一、颠覆认知的发育奇迹:口从肛门“长出”

翻开人类胚胎发育的微观画卷,在原肠胚形成阶段,一个颠覆常识的现象悄然上演:最初的胚孔(原口)并未发育成嘴巴,而是默默转变为肛门。与原口动物(如昆虫、蜗牛)将原口直接发育为进食器官不同,后口动物在胚胎的相对端另辟蹊径,通过内外胚层贴合形成新口。这种“反向操作”的生物学机制,被《自然》杂志赞誉为“演化史上最精妙的解剖重构”。

这种看似“倒置”的发育模式,实则是生命对效率的极致追求。通过肠体腔法形成的体腔结构,使氧气摄取效率提升了30%,为复杂器官系统的演化奠定了物理基础。寒武纪化石库中的古虫动物门化石显示,这种创新直接催生了鳃裂呼吸系统——水流从新口涌入,经过特化的鳃腔完成气体交换,最终从原口(现肛门)排出,构建起单向循环的生理网络。

二、寒武纪的演化“赌局”:毫米级祖先的基因突围

在云南澄江化石库,一块5.35亿年前的微型化石揭开了惊人真相:冠状皱囊虫这个身长不足1毫米的椭球形生物,凭借4对锥形孔洞完成了从原口到后口的跨越。这些被证实为鳃孔雏形的结构,不仅解决了原始后口动物的呼吸难题,更在基因层面埋下了演化的种子。

中国科学家在陕西南部发现的宽川铺生物群中,这个毫米级祖先的基因突变轨迹逐渐清晰:Hox基因簇的重组使身体轴向发生了根本性改变,Wnt信号通路的激活重构了胚胎发育程序。这种分子层面的精准调控,让原本用于形成原口的细胞团,转而构建起全新的进食系统。

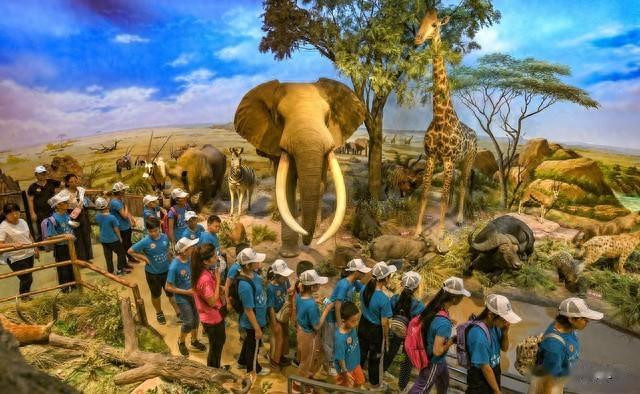

当寒武纪大爆发来临,后口动物展现出惊人的适应性:棘皮动物演化出钙质骨板构建的辐射对称身躯,半索动物发展出口索结构,而我们的直系祖先——古虫动物门,则通过咽鳃裂系统的完善,在5.18亿年前建立起全新的摄食 - 呼吸范式。这种创新直接导致海洋顶级捕食者生态位的空缺被迅速填补。

三、现代人体的演化残迹:鳃裂与神经索的基因记忆

在每个现代人类胚胎发育的第4周,鳃裂结构会短暂显现。这个被《科学》杂志称作“演化时光机”的现象,揭示着深层的基因记忆:鳃裂发育相关基因(如Gcm2、FoxA2)在脊椎动物中高度保守,其表达模式与文昌鱼等头索动物完全一致。

更令人惊叹的是,我们体内的中空神经索——这个被包裹在脊椎中的精密结构,在胚胎期竟与半索动物的管状神经索共享相同的分子调控机制。基因表达分析显示,Otx2、Pax6等关键转录因子在后口动物演化过程中被反复利用,构建起从海星到人类的神经发育蓝图。

这种演化上的连续性,在分子钟数据中得到了印证:后口动物与原口动物的分化可追溯至5.8亿年前的埃迪卡拉纪晚期。当寒武纪的生存竞争加剧,后口动物通过口肛反转获得的代谢优势,使其在物种多样性上实现了对原口动物的反超。

四、演化生物学的新疆域:从基因组到生态位

在合成生物学实验室,科学家正尝试重构后口动物的发育程序。通过CRISPR技术编辑人类干细胞,研究者成功诱导出具有后口特征的胚胎结构。这种“人工演化”实验,不仅验证了发育机制的保守性,更可能为再生医学开辟新路径。

基因组学研究则揭示了更深刻的真相:后口动物特有的基因家族(如Tbx、HoxC簇)在脊椎动物中发生了爆发式扩张,这些基因的协同作用塑造了复杂的器官系统。比较基因组学分析显示,人类与海星共享的发育基因比例高达67%,远超与果蝇等原口动物的基因相似性。那个发生在寒武纪的口肛反转,不仅重构了我们的身体结构,更在基因层面刻下了永不停息的创新冲动。这种深植于演化历史的创新基因,或许正是人类在生物工程时代继续突破的终极密码。

上一篇:红军时期10大起义

下一篇:总局发布!收视第一!